2023年個人的年間ベストアルバム

今回は2023年に自分が聴いて良かったと思う作品を20枚程選んだので、ご紹介させて頂きます。

19.Parannoul『After the Magic』

しかしながら、あまり期待せずに聴いた今作にはとても引き込まるものがあった。弦楽器のアレンジにメリハリが効いていて前作よりも曲中の緩急の押し引きがしっかりしており、自分がシューゲイザーと聴いてイメージする平面の音の壁よりも、もっと立体的かつ適度な分離間のある音像だという印象を受けた。歌のメロディも雰囲気重視ではなくとしっかりフックが利いており、彼が単なるハイプで無いことを痛感させられた。シューゲイザーというジャンルに抵抗がある人にも聴いて欲しい優れた作品だと言えよう。

18.cero『e o』

今作は不思議な作品だった。前半部分はTortoise『TNT』をさらに複雑にしてかつ飲み込みやすくしたような印象だが、後半はよりアンビエントR&Bやハウスといった所謂ブラックミュージックに接近したような感触を受ける。しかしながら、そういった安易な形容をすり抜けるような独創的なサウンドスケープが展開されており、似たような作品があまり思い浮かばないというのが正直なところ。発表当初、Twitter(現X)上の音楽好きが騒然としたのも頷ける怪作。

17.Sleep Token『Take Me Back To Eden』

16.Queens Of The Stone Age『In Times New Roman...』

こういった優れた作品が、(ロックが流行しているとは言い難い)2023年に出て来たことを非常に嬉しく思う。USインディロック界の雄Spoonのように、彼らには今後も優れた「ロックンロール」のアルバムを期待したいところだ。

15.UNISON SQUARE GARDEN『Ninth Peel』

彼らの色んなジャンルを自分達なりの解釈でアウトプットする力量は非常に高く、例えば過去作の楽曲で言うと、ラグタイム風の「mix juiceのいうとおり」や、スカ・パンク風の「君の瞳に恋してない」などがある。今作においては「カオスが極まる」がThe Dillinger Escape Plan等の海外のマスコア(カオティック・ハードコア)を参考にしたと思われるのだが、最終的には彼ら独自のポップな楽曲に仕上がっていおりそこに違和感は無い。

また、演奏技術について。彼らはデビュー当初から演奏技術のあるバンドであったが、今作においてアンサンブルの強靭さはさらに高いレベルに到達。ロックらしい快活さがありながらも、しっかりと地に足の着いたグルーヴは、長年バンドとして研鑽を積んできた彼らにしか出せない旨味が凝縮されている。

アルバム全体の流れに関しては、全ての楽曲がシングル級のキャッチーな楽曲でありながら、その中でバリエーションや緩急の付け方が見事と言うほかない。「ロキノン系」に括られていることが損しているのではないかと思えるくらいの優れたアルバム。

14.Gia Margaret『Romantic Piano』

13.In Flames『Foregone』

今作で素晴らしいのは演奏面だ。新加入したTanner Wayneのドラムが非常に良い。ハードコア畑らしい躍動感あるリズム感と多彩なフレージングはIn Flamesに新たな一面を加えている。一打一打の迫力も見事。また、今作において一段とパワフルさと表現力を増したAnders Fridénのヴォーカルも非常に迫力があり、ドラムと合わせてこのバンドがさらなる高みに達したことを主張している。メロデス黎明期~モダン・メロデスにかけてシーンを開拓したバンドの意地が伝わってくる力作だ。

12.Kelela『Raven』

ジャングルやドラムンベース由来のハードなビートと、アンビエント寄りの音響と歌声が不調和を起こすことなく、お互いが引き立てあって抽象的な美を表現されている。個人的にはSolange『A Seat At The Table』や三浦大知『球体』といったアンビエントR&Bの名作に比べると、やや作品全体のトーンが一本調子に感じる部分があるのだが、その辺りは好みの問題だろう。温かくも冷たくも無い、アルバムカバー通り、水の中を永遠に揺蕩い続けるかのような世界観が素晴らしい作品。

11.Black Country, New Road『Live At Bush Hall』

メンバー脱退などのバックグラウンドを一切無視したとしても、悲しみを受け入れ前へ歩みを進めるかのような、特別な雰囲気が作品全体から漂っているように思える。1st,2ndから今作に至るまで名盤続きのこのバンドの次回作が本当に楽しみだ。

10.ずっと真夜中でいいのに。『沈香学』

9.Mitski『The Land Is Inhospitable And So Are We』

あくまで個人的な好みではあるが、Mitskiの歌声や楽曲には今作のような編曲が一番合っているのではないかと思う。先ほど名前を挙げたLana Del ReyやWeyes Bloodの作品にも引けを取らない、圧巻の作品。

8.boygenius『the record』

7.YOASOBI『THE BOOK 3』

内容に関しては、とにかく「曲が良い」としか言いようが無いくらい印象的なメロディの曲が連発されるのだが、それには秀逸な歌詞も貢献しているように思える。難しい言葉は多用せず、それでいて見事に韻を踏む作詞ががメロディの良さをさらに際立たせているのだ。また、瞬発力と瑞々しさ溢れるikuraの歌唱も、楽曲をさらにキャッチーで聴きやすいものにしている。

全てにおいてクオリティが高く、現在の邦楽界のトップランカーとしての貫禄を感じさせる圧巻の作品。なお、今作収録の「アドベンチャー」は自分が今年最もリピートして聴いた楽曲だ。

6.Kara Jackson『Why Does The Earth Give Us People To Love?』

独特の歌声と、作編曲におけるブルース感とフォーク感の絶妙な塩梅から、自分は本作を聴いてKaren Daltonの『In My Own Time』を思い出した。そして、今作はその名盤に負けず劣らずの完成度である。

5.ANOHNI & The Johnsons『My Back Was A Bridge For You To Cross』

Marvin Gaye『What's Going On』を念頭に置いて製作したという今作は、従来の作品よりもソウル・R&B色が強く、より温かみのある作風。そして、今作はとにかくギターが良い。共同プロデュース兼ギタリストのJimmy Hogarthの演奏が冴えわたっているのだ。「Scapegoat」終盤のドラマティックなギターパートや、「Why Am I Alive Now?」における艶やかなカッティングなどは、純粋な「音色」そのもので聴き手の心を鷲掴みにする強烈な存在感を放っている。

ANOHNIの歌声の凄まじさは言うまでも無いが、それ以上にギターの表現力と存在感に唸らされた作品。メッセージ性の強さと併せて、時代を越えて語り継がれるであろう傑作だ。

4.Sampha『Lahai』

ある程度の種類の音楽を聴いてきた人なら誰が聴いても引き込まれる“分かりやすい凄み”がある一方で、何度聴いても飽きない深みも兼ね備えている。後続のミュージシャンに大きく影響を与えるであろう大傑作。

3.Vaundy『replica』

なお、今作の楽曲はOasisやRadioheadといったメジャーな洋楽ロックから大きく影響を受けているものが多いため、「パクリかオマージュか」といった事柄が話題になりがちな作品でもある。その件に関して語ると長くなるので割愛するが、自分としては「楽曲や歌唱にはVaundy自身のオリジナリティが強く出ているのであまり問題とは思わない」といった立場だ。今作は作品全体をトータルで見た時に、彼独自のオリジナリティが強く放たれている名盤なのは間違いない。

2.Arlo Parks『My Soft Mashine』

真剣に聴くのにも流し聴きにも両方に合う作風で、親しみやすいうえに聴けば聴くほど味が出てくる。まさに理想的な芸術作品だと言える。各雑誌の年間ベストの記事を見る限り、低評価ではないにしろそこまでの高評価を受けていない印象を受ける。それでも、自分にとっては本当に大好きな作品だ。

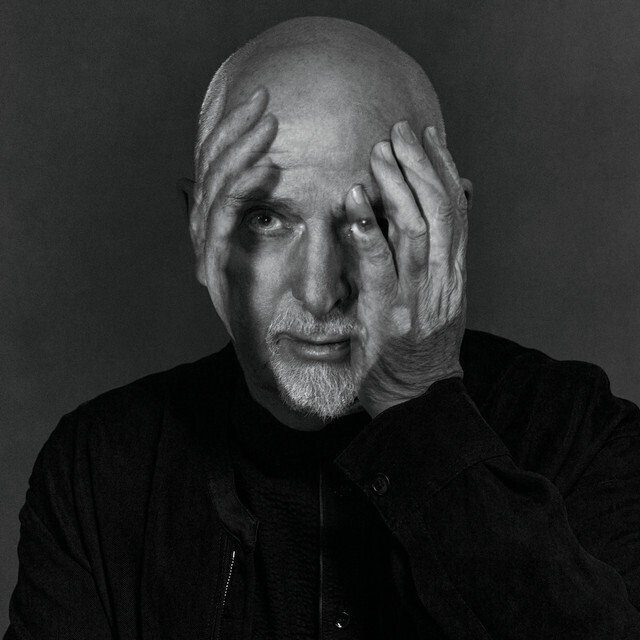

1.Peter Gabriel『i/o』

まず、今作は音響が本当に素晴らしい。「Bright-Side Mix」と「Dark-Side Mix」の2種類のミックスがあるのだが、自分としては圧倒的に「Bright-Side Mix」が好みのためそちらばかり聴いている。全ての楽器の音色が際立って美しく輝いているのに、全体としては統制の取れた丸みを帯びている異様な作りこみには唸らされるものがある。

音楽的には前作『Up』と同じく、闇の中に一筋の光が差し込んだかのような尊い美しさが感じられる、神秘的な作風。オーケストラやクワイアによる壮大さの演出や、民族音楽風のリズムの作り込みも素晴らしい。また、今作はポップミュージックとしては長尺な6分近い尺の楽曲が多いのであるが、そのことが、作品全体に適度なアンビエント感を与えているように思える。

今作の楽曲が神秘性を放ちつつも、浮世離れしていない、親密な空気感を備えているのは特筆すべき点であろう。それには作編曲以上に、Peter Gabrielの歌唱が貢献しているのだと思う。正直なところ、彼の声質は美声といったタイプではなく、どこかくぐもった質感だ。声量で押すタイプでもない。しかしながら、むしろその歌唱こそが今作の壮大な楽曲群に適度な親しみやすさを与えているように感じられる。中でも「Playing For Time」は、世界でこの人にしか出せないのではないかという渋い抒情性がある珠玉の名バラードだ。

自分は音楽レビューに関してあまり大仰なことは言わないように心がけている。だが、彼のキャリア史上最高クラスの最終曲「Live And Let Live」の大団円には、音楽という芸術の美しさの本質が垣間見えるような、そんな奇跡的な輝きがあると言いたくなる。唯一無二の美しさを放つ大傑作だ。